Bio für jeden Tag – geht das?

Wenn die Preise für Gas und Lebensmittel steigen, haben viele Verbraucher*innen Bedenken, vermeintlich teurere Bio-Produkte in den Einkaufskorb zu packen. „Vermeintlich“ deshalb, weil bei ganzheitlicher Betrachtung inklusive der verursachten Umweltschäden konventionelle Lebensmittel sogar teurer sind als Bio-Waren – darüber lest Ihr mehr im Artikel „Real Costs“. Doch ungeachtet dessen haben wir Tipps für euch gesammelt, die gleichzeitig Geldbeutel und Umwelt schonen.

Saisonal und regional

Ein Blick auf den Saisonkalender lohnt sich nicht nur, um möglichst klimafreundlich einzukaufen. Saisonales Obst und Gemüse ist auch günstiger, da das Angebot in der Erntezeit groß ist und die Preise dementsprechend sinken. Was in der Umgebung wächst, muss nicht von weit her herangekarrt werden, weist damit eine bessere CO2-Bilanz auf und schmeckt einfach besser, da es reif geerntet werden kann. Zudem stecken deutlich mehr Vitalstoffe darin.

Was in der Umgebung wächst, hat keine langen Wege hinter sich und ist saisonal einfach verfügbar.

Richtige Lagerung

Die einfachste Wahrheit überhaupt: Am teuersten sind die Lebensmittel, die Ihr gar nicht verzehrt sondern in den Müll werft. Natürlich passiert es jedem mal, dass es irgendwie anders läuft als geplant. Damit dann die bereits eingekauften Lebensmittel nicht verderben, sollten sie optimal gelagert werden. Wusstest Du zum Beispiel, dass Äpfel ein Reifebeschleuniger für anderes Obst in der Schale sind? Und dass Tomaten nicht in den Kühlschrank gehören? Was tust Du, damit Spargel möglichst lange knackig bleibt? Oder war Dir klar, dass Frühlingszwiebeln wirklich ewig halten und sogar noch nachwachsen, wenn Du sie in ein Glas Wasser stellst? Unsere Ökokisten-Betriebe stehen Euch mit Lagertipps, Rat und Tat zur Seite. Mehr Tipps rund um saisonales Bio-Obst und -Gemüse findet Ihr auf unserem Blog.

Mit einer Ökokiste durch die ganze Woche

Das Kochen mit frischen und unverarbeiteten Lebensmitteln ist gesund und kostengünstiger als Fertiggerichte. Zudem fällt in der Regel nur ein Bruchteil an Verpackungsmüll an und man weiß ganz genau, was auf dem eigenen Teller landet. Es gilt dabei immer: Eine gute Planung spart viel Geld – und geht mit der Ökokiste ganz einfach. Saisonal und regional liefern unsere Bio-Lieferbetriebe frisches Bio-Obst und -Gemüse zu Euch nach Hause. Dass Bio dabei nicht teuer ist, wenn Ihr selbst kocht, gut lagert und clever haushaltet, zeigen wir Euch an einem Beispiel: Wir rechnen mit einer durchschnittlichen Winterkiste voll mit heimischem, saisonalem Gemüse für zwei Personen. Kosten: 25 Euro, inklusive Lieferung direkt vor Eure Haustüre. Die Preise variieren natürlich je nach Jahreszeit – wir haben mal eine Beispielkiste für Euch gepackt. Darin könnten etwa enthalten sein:

- 650 gr Topinambur

- 500 gr Zwiebeln

- 1 kg Hokkaido

- 800 gr Rosenkohl

- 125 gr Karotten

- 1 Schale Kresse

- 100 gr Rucola

- 250 gr Champignons

- 800 gr Rote Bete

- 100 gr Feldsalat

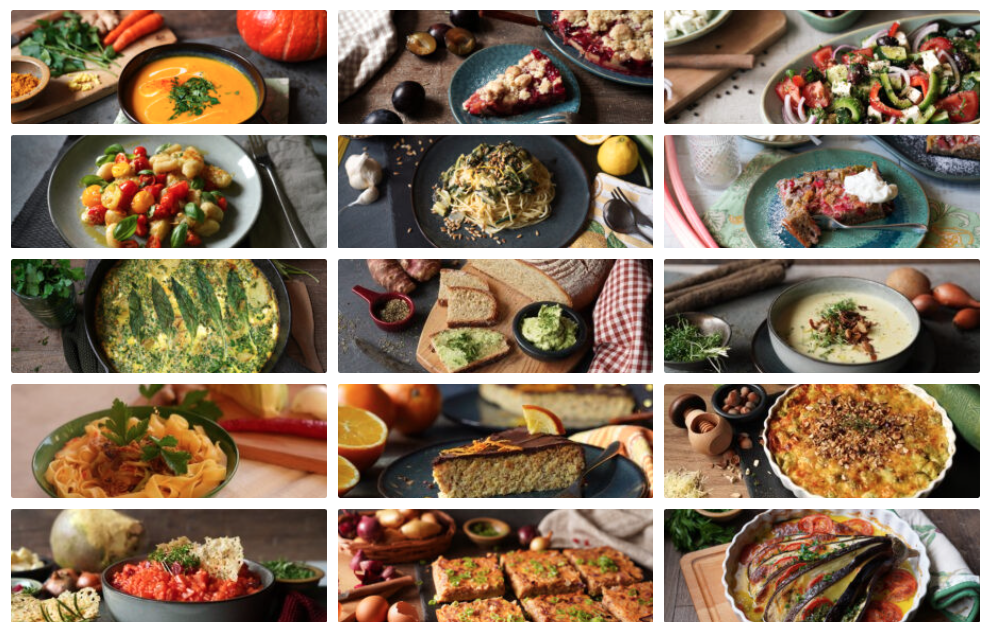

Zubereiten lässt sich damit ein leckerer Rosenkohlauflauf, eine cremige Topinambursuppe, Ofenkürbis mit Feta, leichte Rucola-Pasta und ein Rote-Bete-Gulasch für kalte Tage. Für eine tägliche Hauptmahlzeit schlagen also pro Person über die gesamte Woche hinweg 12,50 Euro zu Buche. Zwar kommen noch die Kosten für Nudeln, Öl, etc. dazu, doch der Preis pro Person beträgt dafür unter zwei Euro pro Tag. Einige Gerichte reichen dabei sogar für zwei Tage, um Euch das tägliche Kochen zu ersparen.

Kürbis mit Feta ist im Herbst ein preiswertes Gericht, das auch das Klima schont.

Und weil die Ökokiste bis zu Euch nach Hause liefert, spart Ihr zusätzlich Zeit. Unsere Lieferung ist im übrigen auch nachhaltig: Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung unserer CO2-Bilanz, indem wir unsere Fahrtstrecken optimieren und viele Betriebe liefern mit Elektroantrieb und/oder Lastenrad aus. So konnten wir die gefahrenen Kilometer pro gelieferter Kiste im Verbandsschnitt auf 2,3 senken – und das ist noch nicht Ende der Fahnenstange. Wie immer lohnt es sich hier genau hinzuschauen: Wir reden von den Kilometern, die ein Salatkopf vom Ökokisten-Betrieb bis zu Euch macht und der zuvor in den meisten Fällen lediglich dort vom Feld in die Kiste gewandert ist. Kauft Ihr einen Salatkopf im Supermarkt um die Ecke, hat der in der Regel bereits vorher deutlich mehr Kilometer zurückgelegt.

Rosenkohlauflauf: Soulfood für mehrere Personen. Mehr saisonale Rezepte findet Ihr in unserer Rezepte-Übersicht.

Weniger Fleisch: schont Geldbeutel und Klima

Die steigenden Preise machen sich auch an der Fleischtheke bemerkbar. Bei einem jährlichen Fleischkonsum von durchschnittlich 60,5 Kilogramm pro Kopf in Deutschland [1] geht das ordentlich ins Geld. Und auf Kosten des Klimas: Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen geht davon aus, dass 18 Prozent der Treibhausgas-Emissionen auf die Fleischproduktion zurückzuführen sind. Ergänzt man seinen Speiseplan um vegetarische Gerichte, verbessert das die persönliche Klimabilanz erheblich. Nach Schätzungen des Umweltbundesamtes entstehen bei der Produktion von einem Kilogramm Rindfleisch bis zu 28 Kilogramm Treibhausgase, bei Gemüse und Obst sind es weniger als ein Kilogramm.[2] Egal, ob man komplett auf Tierisches verzichtet oder einfach für mehr Gemüse auf dem Teller sorgt: beides hilft sowohl Klima als auch Geldbeutel. Ein Chili con Carne schmeckt mit der Hälfte an Hackfleisch mindestens genauso lecker – oder aber Ihr lasst es ganz weg und ersetzt es beispielsweise durch gelbe Linsen.

Bio ist nicht alltagstauglich? Und ob. Überzeuge dich selbst und finde noch heute deinen Ökokiste-Lieferbetrieb.

Eine Ökokiste mit Bio-Obst und -Gemüse aus der Region: Bequem geliefert und frisch vom Feld.